天门正“十八柱”的后裔,他们在哪里?左宗堂

发布时间:2025-10-25 12:07

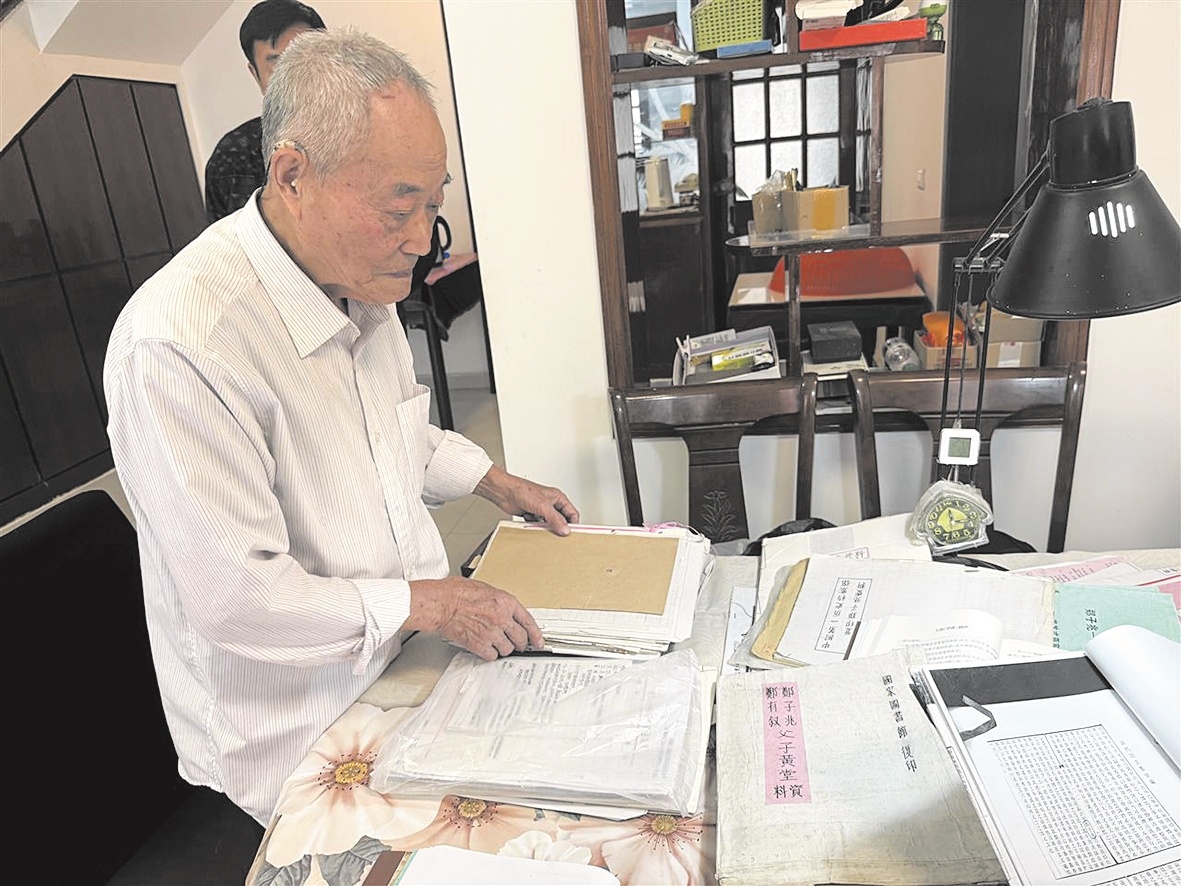

90岁的郑永伟总结了相关信息。摄影:诸天都市报时事新闻记者 林楚涵 诸天都市报时事新闻(记者周宝国、林中涵、卢承瀚)那是一个秋日的午后,天空飘着细雨,空气有些凉爽。 10月13日,湖北省天门市横林镇贾台村,90岁的郑永伟缓缓走到曾祖父郑子兆的墓碑前。他用手轻轻地摩挲着碑上的字迹。浑浊的眸子里满是思绪。这座石碑不仅刻着我们祖先的名字,还隐藏着百年的爱国传奇和郑家三代人未竟的心愿。据史料记载,郑子昭1837年出生于天门,1861年进士,后考中状元博学弘词。 1867年,他被召唤到左宗棠入主幕府,主管陕西、甘肃两省的军事、政治和后勤保障。他跟随新疆考察了10多年。因军功被授华陵二品,历任陕西凉台迁都使、西安府刺史、汉中刺史。 1892年病逝,灵魂回到家乡,葬于天门。郑永伟老人不停地讲述着他曾祖父的功绩。但当他说起与曾祖父一起参加探险的“十八手提竿”的后裔,至今仍散居西北各地时,他感到难过。虽然已经到了七北的年纪,但回忆起家史,郑永伟老人的声音却多了几分欢快:“小时候,我经常听到‘郑子昭是西安市长,利亚’。”左宗棠是陕西省省会。 Los envirados de transbordo 等,重要的物流。老人的话把我们带回了过去,回到了19世纪中后期。当时,他在国外,保卫着中国的领土。作为他的参谋和粮运官,郑子兆深知“粮草先到,军出马前”的重要性。为了保证前线的物资供应,他特地从家乡田民召集了18名郑氏权贵,带他们到了家乡。 陕西。这18个人组成了后来被称为“十八挑衅”的英雄群体。他们从彭世江登上政府船寻找郑子昭。船从天门市沿汉江航行,抵达陕西省白河县一处军需运输码头。在这里,他们成为了西征后勤线上的“螺丝钉”,承载着他们每天肩上扛着扁担,从船上卸下粮食、武器、药品等物资,从陆路运往千里之外的西征大本营。没有惊天动地的军队,但他们日复一日的坚韧,为收复新疆的胜利奠定了坚实的后勤基础。战后,“十八丹波”选择在陕西及其周边地区定居,拓展分支机构。此后,由于时代变迁和交通不通,他与家乡天门的联系逐渐消失。 “从我的祖父到我的父亲和我,已经延续了三代人。 “我们已经寻找了近100年,但我们仍然一无所知。”老者的话语中充满了无奈。据老人的孩子们说,他们的父亲退休后立即参与了家谱的重建。大约11年前,年近80岁的父亲正式开始寻找后代。十八柱。父亲花了很多时间往返于天门和武汉之间,看望亲戚和老人。并学习历史。他总是静静地坐在图书馆或者档案馆里看书。从长期积累的成堆的家族史材料中整理和提取信息。每发现一丝线索,老者就兴奋不已。近年来,老人曾想过寻找西安和汉中,但由于年事已高,他担心妻子和孩子无法承受身体负担,因此无法承担这一旅程。老人说:“我年纪大了,身体残疾,不方便去很远的地方,但只要我还活着,我就不想放弃。” “我想在有生之年见到这些亲人,告诉他们家乡的人们一直惦记着他们,等待着他们归来寻根寻祖。”为提供更多线索找到他们的亲人,老人拿出一张家谱,指着字母的顺序,说道:“按照郑家的规矩,这些后裔的名字很可能有‘智、代、房、克、张、明、君、向、勇、齐、习、亮’等字样,比如‘郑勇×’”, 「郑琪」。 ×”可以帮助他们认根。“百年爱国情缘,顽强寻亲90岁老人。如有线索,请联系健身房新闻(电话:027-86777777)。

90岁的郑永伟总结了相关信息。摄影:诸天都市报时事新闻记者 林楚涵 诸天都市报时事新闻(记者周宝国、林中涵、卢承瀚)那是一个秋日的午后,天空飘着细雨,空气有些凉爽。 10月13日,湖北省天门市横林镇贾台村,90岁的郑永伟缓缓走到曾祖父郑子兆的墓碑前。他用手轻轻地摩挲着碑上的字迹。浑浊的眸子里满是思绪。这座石碑不仅刻着我们祖先的名字,还隐藏着百年的爱国传奇和郑家三代人未竟的心愿。据史料记载,郑子昭1837年出生于天门,1861年进士,后考中状元博学弘词。 1867年,他被召唤到左宗棠入主幕府,主管陕西、甘肃两省的军事、政治和后勤保障。他跟随新疆考察了10多年。因军功被授华陵二品,历任陕西凉台迁都使、西安府刺史、汉中刺史。 1892年病逝,灵魂回到家乡,葬于天门。郑永伟老人不停地讲述着他曾祖父的功绩。但当他说起与曾祖父一起参加探险的“十八手提竿”的后裔,至今仍散居西北各地时,他感到难过。虽然已经到了七北的年纪,但回忆起家史,郑永伟老人的声音却多了几分欢快:“小时候,我经常听到‘郑子昭是西安市长,利亚’。”左宗棠是陕西省省会。 Los envirados de transbordo 等,重要的物流。老人的话把我们带回了过去,回到了19世纪中后期。当时,他在国外,保卫着中国的领土。作为他的参谋和粮运官,郑子兆深知“粮草先到,军出马前”的重要性。为了保证前线的物资供应,他特地从家乡田民召集了18名郑氏权贵,带他们到了家乡。 陕西。这18个人组成了后来被称为“十八挑衅”的英雄群体。他们从彭世江登上政府船寻找郑子昭。船从天门市沿汉江航行,抵达陕西省白河县一处军需运输码头。在这里,他们成为了西征后勤线上的“螺丝钉”,承载着他们每天肩上扛着扁担,从船上卸下粮食、武器、药品等物资,从陆路运往千里之外的西征大本营。没有惊天动地的军队,但他们日复一日的坚韧,为收复新疆的胜利奠定了坚实的后勤基础。战后,“十八丹波”选择在陕西及其周边地区定居,拓展分支机构。此后,由于时代变迁和交通不通,他与家乡天门的联系逐渐消失。 “从我的祖父到我的父亲和我,已经延续了三代人。 “我们已经寻找了近100年,但我们仍然一无所知。”老者的话语中充满了无奈。据老人的孩子们说,他们的父亲退休后立即参与了家谱的重建。大约11年前,年近80岁的父亲正式开始寻找后代。十八柱。父亲花了很多时间往返于天门和武汉之间,看望亲戚和老人。并学习历史。他总是静静地坐在图书馆或者档案馆里看书。从长期积累的成堆的家族史材料中整理和提取信息。每发现一丝线索,老者就兴奋不已。近年来,老人曾想过寻找西安和汉中,但由于年事已高,他担心妻子和孩子无法承受身体负担,因此无法承担这一旅程。老人说:“我年纪大了,身体残疾,不方便去很远的地方,但只要我还活着,我就不想放弃。” “我想在有生之年见到这些亲人,告诉他们家乡的人们一直惦记着他们,等待着他们归来寻根寻祖。”为提供更多线索找到他们的亲人,老人拿出一张家谱,指着字母的顺序,说道:“按照郑家的规矩,这些后裔的名字很可能有‘智、代、房、克、张、明、君、向、勇、齐、习、亮’等字样,比如‘郑勇×’”, 「郑琪」。 ×”可以帮助他们认根。“百年爱国情缘,顽强寻亲90岁老人。如有线索,请联系健身房新闻(电话:027-86777777)。 下一篇:没有了